我院商务语用研究团队参加第十九届国际语用学大会

图文:商务语用研究团队 初审:卢楠 复核:陈潇潇 终审:苏冬燕

2025年6月20日至27日,我院刘平教授带领商务语用研究团队,赴布里斯班参加了由国际语用学协会(IPrA)主办,澳大利亚昆士兰大学承办的第19届国际语用学大会。 团队成员包括乐思伟副教授、黄旭副教授及博士生杨璘璘、陈嘉亮、王良莉等。

大会主题为“Pragmatics in Action”(行动中的语用学),旨在探讨语言使用如何构建社会现实以及语用学研究对社会、经济和文化福祉的现实影响,促进语用学与相关学科的交叉融合。大会包括会前的专题研讨、为期两天的研究生与青年学者方法工作坊,以及六天的线上线下混合主会议,设有7场主旨演讲、145个专题论坛及71个口头报告专场,吸引了来自全球700余名学者参会。

参会嘉宾包括国际语用学协会主席Marina Sbisà、秘书长Jef Verschueren、礼貌理论奠基人Stephen Levinson教授、昆士兰大学Michael Haugh教授、兰卡斯特大学Jonathan Culpeper教授、印第安纳大学Kathleen Bardovi-Harlig教授、北卡罗来纳大学Pilar Garcés-Conejos Blitvich教授、坦佩雷大学Melisa Stevanovic教授等一批语用学国际知名学者出席了大会。

我院参会教师合影

刘平教授与博士生杨璘璘参加了“building pragmatic competence and interactional competence symposium”(建构语用能力与互动能力)专题论坛,探讨了大语言模型在酒店投诉回复中管理人际关系的元语用能力。该研究结合DeepSeek模型的推理过程与实际回复内容,从面子、情绪与利益三个维度分析其推理能力与表达能力之间的差异,构建了元语用能力的分析框架,为AI语用研究提供了新的思路。

刘平教授还与我校冉永平教授共同组织了“Online Impoliteness in Social Media”(社交媒体中的不礼貌现象)专题论坛,并与博士生杨璘璘作了发言,探讨线上与线下紧密交织时代的“数字社会监督”现象。该研究基于6000多条社交媒体评论,分析了网民如何通过评价性监督、规范性推理和公共倡导三种实践建构数字社会监督,揭示了数字社会监督作为集体道德推理机制的运作方式,为促进数字与实体环境中的文明互动提供了重要启示。此外,刘平教授还与博士生陈嘉亮、王良莉和杨璘璘在不同专题论坛发言,呈现了最新研究成果,涉及社交媒体网络文明建构、快递服务投诉中消费者情绪演化,以及创业融资谈判中的信任建构策略等多种交际语境中的语用问题。

刘平教授与杨璘璘同学发言

刘平教授(线下)与陈嘉亮同学(线上)发言

刘平教授与王良莉同学发言

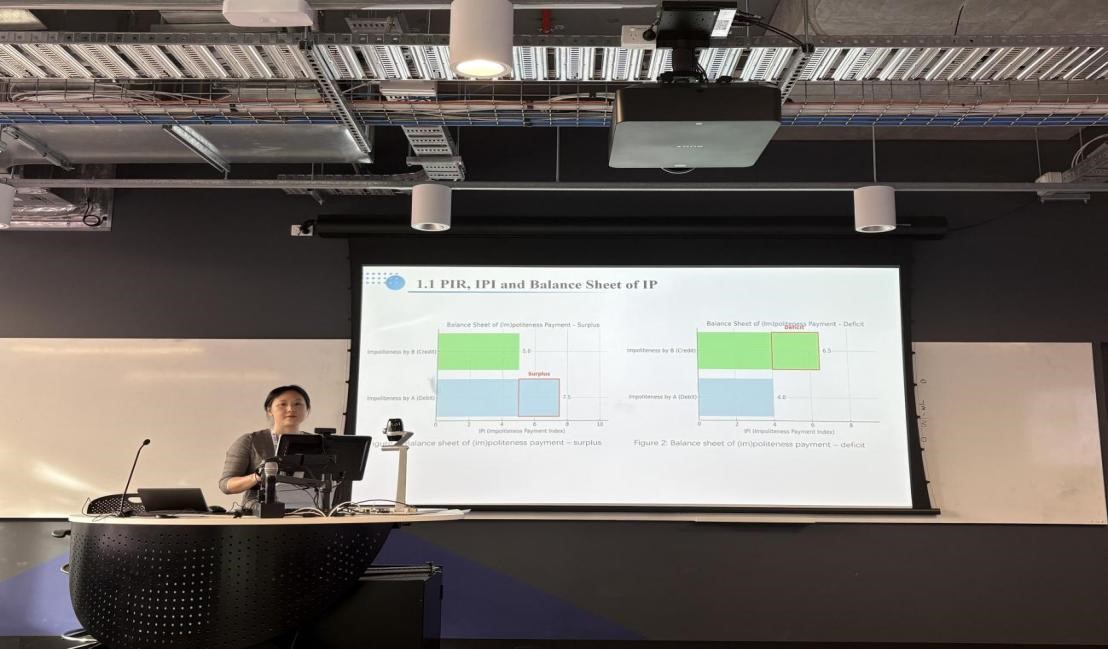

乐思伟副教授和黄旭副教授参加了“Online Impoliteness in Social Media”(社交媒体中的不礼貌现象)专题论坛。乐思伟副教授以不礼貌互惠原则为分析框架,采用定量和定性相结合的方法,考察了网络谴责互动中被谴责方和网民之间不礼貌强度差异如何影响被谴责方的态度变化,并识别网民维护不礼貌“恰当性”的语用策略。该研究采用机器学习方法与语用分析相结合的创新思路,在会议期间获得了Jonathan Culpeper教授、Mathew Gillings博士等知名语用学及商务语料库语用学研究学者的关注与讨论。

乐思伟副教授发言

黄旭副教授基于新浪微博语料库,对汉语中的“不礼貌”和“冒犯”进行元语用分析。研究结果表明:中文网络交际中“冒犯”与“不礼貌”存在本质性分化——前者超76%关联道德越界(如尊严亵渎、性别歧视等公序良俗违背),后者83.6%指向无恶意的礼仪疏忽(如消息已读不回、突然取关等失礼)。本研究在根本上突破了西方理论中“不礼貌即冒犯”的预设框架。该研究首次实证揭示中文网络特有的“道德-礼仪”二元评价体系及不礼貌表达的去攻击化功能,为跨文化语用学提供了关键性的东方视角。

黄旭副教授发言

商务语用研究是我院博士点商务话语研究的主要研究方向之一,在数字媒体语用、人工智能语用等领域形成了鲜明特色。大会期间,我院师生除聆听主旨发言及不同专题论坛外,还积极与来自世界各地的学者就相关议题展开深入讨论,进一步拓展了研究视野,深化了学术合作。通过本次大会的积极参与,我院学者不仅展示了中国学者在数字语用、商务语用与AI语用等前沿领域的研究成果,也推动了我院商务语用学研究的国际传播与学科影响力的提升。相信在我院师生的共同努力下,商务语用研究团队将继续为语用学和商务话语研究的国际化发展贡献智慧。